当著作は「クリメカ」の許可により記載しています。「クリメカ」に無断で複写、複製、転載、データファイル化することを禁じます。

[赤いキツネと緑のタヌキ]

[オイル下がりってなに?]

[CLUNK CLICK EVERY TRIP]

[実速度とメーター表示速度]

[レンジローバー]

[ガス欠寸前が良い]

[ガス欠寸前が良い]

[燃えるカタナ]

[シフトダウン時のショック]

[ペンチ1本 夜間も安全]

[堅実家と浪費家]

[カックンブレーキの引きずり]

[君のは細い!?]

[ビック・オフローダー ブームの裏側]

[駐車場と公園]

[R68を新車で買ったのは?]

[ねんおしゃちえぶくとーばしめ]

[あなたは絞り派? それとも・・・]

[スターターとチョーク]

★スパークプラグとオイルの関係

一般的にスパークプラグの焼け具合はキツネ色が良いといわれていますが、旧車の場合はタヌキ色(!?)が良いといわれます。

旧車の場合、圧縮比が昨今のモデルより低いなどの問題があり高負荷時にあわせてセッティングされています。

高負荷時にはピストンが膨張し、圧縮が上がり燃焼温度も上がります。

一般走行時にキツネ色にあわせていると高負荷時に燃焼温度が上がり過ぎ、ピストンに穴があいたりすることがあります。

近年のオートバイは工作精度、冶金技術の向上などで一般走行時と高負荷時の変化がないように工夫されています。

水冷や油冷などで温度変化を制御しているものも多く、またクランクシャフトやカムシャフトの軸受がベアリングからがプレーンメタルに変更されたためオイルポンプが強化され、

結果的に冷却を助けています。 軸受の変更は工作精度の向上、レイアウト(省スペース化)、低騒音化、

耐荷重向上などの目的がありますが大量生産化に伴いコストダウンの要素が大きく関わっているとおもわれます。

メーカーサイドから見ればベアリングのコストはバカになりません。 高速走行時にプラグの番手を上げる(コールドへ)ようにマニュアルで指示しているモデルもありました。

2ストモデルのなかにはシリンダーヘッドにプラグが2本装着されていて、走行状況でプラグキャップを差し替えるモデルもありました。

またスパークプラグの性能向上も見逃せません。 銅芯を採用してワイドレンジになっています。

以上のように安全面で焼けすぎ傾向よりはくすぶり傾向の方が良いということになりますが程度の問題になります。

くすぶりは燃焼温度不足により圧縮が上がりません。 またピストンクリアランス過大な状態のために吹き抜けが多くなり、スラッジが増えオイル汚れを促進させます。

ベアリング類にも悪影響を与え、オイルスリンガーにデポジットが溜まります。

オイル下がりとはオイルが吸排気バルブより燃焼室内に入り込み混合気と一緒に燃焼することを言います。

シフトアップ時には一時的にスロットルを戻します、また減速時にはエンジンブレーキが掛かりますが、

このときスロットルバルブが降りているために混合気がシリンダー内に入って来られなくなり、シリンダー内が強い負圧になります。

当然、吸気バルブが開いているのでバルブガイドとバルブステムのクリアランスからオイルが侵入してきます。 このためマフラーより白煙を吐きます。

シフトアップのたびモアッモアッと白煙を吐くのはオイル下がりの典型的症状です。

エンジンブレーキ時にはアイドル(スロー)系が作用するのでミクスチャーが薄くセッティングされているとマフラーから乾いた音のアフターファイアーが発生します。

このアフターファイアーを防止するためキャブに専用回路を設けてあったモデルもありました。

英国 CLASSIC BIKE誌 97/8月

★走るごとに ゴツン、カチカチ BMW R90S 再生 その2

BMWのギアボックスは決して静かになろうとしない、しかしR90S再生企画その2では滑らかなシフティングとボクサーのキャブレターについてご紹介する。

BMWとシャフトドライブは同意語である。 ゴツンとショックのあるギアボックスも同様である。 これは単なる偶然ではない。

乾式クラッチとシャフトのダイレクト性が組み合わさって、静かなギアチェンジと独自性をR90Sに与えている。

ノイズィーであることは決して欠陥があるということではない。 しかしR90Sやその他のボクサーモデルにとって良いことではない。

今回はギアボックス、クラッチ、ファイナルドライブについての点検方法と修理方法をお伝えします。

R90Sのみにしか設定されていない独自の加速ポンプ付きデロルトキャブレターについても詳しく見てみよう。

再生作業のはじめからこの900ccエンジンがご機嫌斜めだったのでトランスミッションの入学資格試験を受けた様なものだった。

分解をはじめて数分後、磁石付きギアボックスドレンプラグに金属粉が大量に付いているのを見て、トラブルがおきていることを発見した。

作業台の上に載せ、素手でシャフトを回転させると、まるでコーヒーミルを廻しているかのようだった。

分解して判明したことは出力軸のベアリングが極度に摩耗してその金属粉が他のベアリングに汚染してしまっていた。

幸いなことにどのギアーも摩耗や虫喰いなどのダメージを受けた形跡はなかった。 内部を完全にクリーンにして六個のベアリングすべてを交換して、計測の上、シム調整した。

ギアボックスを分解している最中に80年代中期の改良されたシフトセレクターを合わせる機会を得た。 同時にクラッチプレートとダイアフラムスプリングを交換した。

ドライブシャフトは良い状態であったが後年のショックアブソーバータイプの中古シャフトに交換した。

スムースにパワーを後輪に伝え、忌まわしいゴツン感を少しでも緩和させるためである。

デフはスムースに回転してオイル洩れも見うけられない。 ドライブスプラインの摩耗も最低限であるので手付かずに分解はしないことに決めた。

外部をクリーンにして新しいオイルを注入して再組付けした。

我々のR90Sに施したモディファイは単に後年の部品に交換しただけではない。

ギアボックスは70年〜80年代にかけて絶えず変更されているのですべてにおいて互換性があるとはいえませんのでご注意ください。

★ギアボックス

ボクサーモデルのギアボックスは国営宝くじよりギャンブルである。 4万マイルまでもたないこともあります。 5シリーズモデルには一般的な4速ギアが使われています。

6シリーズ(R90Sを含む)のレシオとは違う物です。 1973年9月にクロスレシオの5速が採用されたのは大きな発展ですが初期タイプは “ゴツン” の傾向がある。

1978年にシフティングの改善のためシステムが変更された。 運動学上のダイレクトアクティングギアレバー それにはシフトペダルのリンクロッド部の変更も含まれています。

1983年にはセレクターカムプレートにも改善の手が入った。

★ギアボックス (続き)

ベアリングはこのギアボックスのウイークポイントである。 特に出力軸のエンジン側がもっとも壊れやすい傾向がある。

全6個のベアリングのうち5個は規格品であるが入力軸のベアリングは特注部品で、延長されたインナーレースにオイルシールが接触する。

BMWディーラーのみでしか購入できない。

このギアボックスで特異なのは5速ギアが装着されている中間軸のヘリカリギアーである。 平歯ギアと比較するとヘリカリは静粛に運動する。

だからトップに入れた瞬間にギア音(ヒューヒュー)が消えるのです。 しかしスラストエンドに荷重が発生するのでベアリングのサイドプレイを厳密に管理する必要が出てきます。

ヘリカリギアのアングルが1974〜1982/3月までは15度であったが1982/4月より17.5度に変更された。

違いはかろうじて判別できるレベルであるがこの2タイプの互換性は全く無い。 したがって中古のギアボックスコンポーネントを扱う時には細心の注意が必要です。

ベアリングや内部部品を交換する時には必ずシム調整を厳密に行わなければならない。 熟練を要する厄介な作業と正確な測定具を必要とします。

わかりやすい説明とテクニックをクライマーのマニュアルで見付ける事ができます。

しかし必要な測定具や工具を持ち合わせていなくて作業に自信が持てない場合はスペシャリストに任せるべきです。

ギアボックスに最高の仕事をしてもらうには少なくとも1万マイル、または1年ごとの定期的なオイル交換が必要です。

BMWではブランド品のハイポイドオイルSAE90を5℃以上の時に、5℃以下の場合はSAE80を薦めている。

私はカストロールのEPX 80W/90 マルチグレードを年間通して使用している。

★ドライブシャフト

BMWのシャフトにはリアサスペンション伸縮時の角度変化を吸収するためフックタイプのユニバーサルジョイントを使っています。

またサスペンションの動きによってドライブシャフトの長さを効果的に変化させる必要があります。

スプラインが切られたスリップジョイントはシャフトとファイナルギアボックスを連結させシャフトの伸縮を管理しています。

シャフトを持ち、ユニバーサルジョイントを押したり、引いたり、捻ったりして摩耗を有無を点検します。 ユニバーサルジョイントにはわずかな抵抗があります。

通常作動角度内で無抵抗でも急角度にすると抵抗が出たりしますが使用中の物ならばなんら問題はありません。

ジョイントにガタがあったり、ゴリゴリ感がある場合には交換が必要です。 ユニバーサルジョイント部の4本のボルトはストレッチボルトであり、分解のたびに交換しなければならない。

BMWは1979年にトーションダンパー付きシャフトを採用した。 これはギアボックス内のショックアブソーバーとの相乗作用で伝達性能を大きく向上させた。

ショートホイールベースの5シーリーズ以外のモデルではソリッドタイプ(固定式)とショックアブソーバータイプのシャフトに互換性があります。

1979/80年のショックアブソーバーシャフトがR90Sとその他の初期モデルに使用できます。

1981年にスイングアームが変更され、大径シャフトチューブと小変更されたシャフトを採用しています。

81年タイプにはスプリングシートを設置させる円形ボスを持っていますが ー グラインダーでボス部対辺に平面部を設けることで79/80年型へコンバートする事ができます。

対辺平面部のおかげで旧型の狭いスイングアームを通す事ができます。

1988年からBMWのいくつかのモデルにふたつのユニバーサルジョイントを持ったパラレバーサスペンションシステムを使っていまが、

このシャフトをR90Sや他のモデルに使おうとしてはいけません。

★ダイアフラムクラッチ

すべてのボクサーにはダイアフラムスプリングを組込まれた乾式単盤クラッチを使っています。

いくつかの仕様がありますがオートバイには一般的な湿式多盤クラッチに比べ、平均的な自動車用に多く見られるタイプです。 クラッチは大別して二つに分かれる。

ヘヴィーとライトウエイトである。 1980年までツインにはヘヴィータイプのフライホイールを使っている。

トルキーなエンジンフィーリングに寄与しているが低速でのまどろっこしい印象も与えている。

1981年より三気筒、四気筒のKシリーズと良く似た新設計のクラッチを採用している。 40%軽量化されたフライホイールと操作力を低減されたハンドレバーを与えている。

この軽量クラッチはギアチェンジ性能向上とエンジンピックアップの向上を目的として設計された。

重量/軽量の両タイプをライディングして、鋭いエンジンピックアップを確約できるがギアチェンジについては判定を留保します。

軽量タイプはR90Sなど81年以前のモデルにも装着できますが入力軸の長さが異なるためギアボックスの交換が必要です。

費用と困難さを考慮してもなお大きなメリットがあります。

重量タイプのクラッチを分解する際には安全にダイアフラムスプリングの圧縮を逃がすために3本のセットスクリューが必要です。

このセットスクリューはメトリックの細目ネジM8xP1で長さ60mmです。 バランスを維持するためにプレッシャープレート、プレッシャーリングとフライホイールに合マークをします。

ドライクラッチなのでオイル汚れに注意、ライニング厚を測定しマニュアルの数値と比較する。 リリースベアリングの状態をチェックし、プッシュロッドのフエルトシールを交換する。

フリクションプレートセンターのスプラインの摩耗を点検し、指定された “OPTIMAL PL” ペーストを組付けの際に控えめに塗布します。

ギアボックス後部のクラッチリリースレバーピボットには定期的にグリースアップすることを忘れないでください。

クラッチプレートを交換する時にはいつでもスプリングも同時に換えてください。 以前の苦い経験から交換したほうが経済的である事を知っている。

高価な750BMWギアボックスをリビルトした際、ダイアフラムスプリングが良い状態と思えたので再利用した。

数百メートルも走らないうちにエンジンが唸りだし、走行できない状態になった。 それは何かが壊れたと判断するに十分な状態であった。

クラッチを再度分解したところ不具合個所は見つかりません。 可能性と考えられるのはスプリングのみで新品に交換したところたちどころに回復し、

その後、1万マイルの現在まで問題はありません。

★べベルボックス

ベベルボックスに関してあなたがもっとも出くわすと思われる困った問題はハブドライブスプラインの摩耗です。

わずかな摩耗はどのモデルにもあるでしょうが、定期的な潤滑を怠ったモデルでは平均的な走行のモデルでも致命的な摩耗を起していることもあります。

スプライン以外のコンディションが良い場合はBMWスペシャリストではスプラインの再生を薦めている。

ベベルボックスを分解して、摩耗したスプラインをリングギアから切り取ります。 より固い材質から製造された新しいボスを熔接します。

外見が変わらない自然な仕上りです。 2週間以内で完了するはずです。 ベベルボックス内部は非常に丈夫で定期的オイル交換で半永久的に稼動します。

摩耗したベベルボックスからは高回転時やアクセレーションによってヒューヒューと唸り音を発生します。

オ−バ−ホ−ルはベアリングの圧入、バックラッシュの調整、コンタクトパターンの点検などを含み、かなりの熟練を要し、平均的ホームワークショップの域を越えています。

リコンディショニングは費用の面でも大変です。 ベベルギアーセット、ベアリング、シム、シール等々。

解体屋から保証付きの中古品を手に入れるのが一番良い選択かも知れません。 価格はモデルとギア比によってまちまちです。

もし巡航時のエンジン回転を抑える目的でよりハイギアードなべベルボックスを購入することを検討しているならば、多くのR90Sオーナーがすでに行っていて、

アクセレレーションをいくらか犠牲にしている。 ギア比はドライブシャフトハウジングのオイル注入口近くに打刻しています。

ギア比はふたつの数字によって表されています。 大きな数字はリングギアの歯数を表し、小さいほうはピニオンギアです。

単純に大きな数字を小さな数字で割ればギア比が求められます。 32/9(3.56)から32/11(2.91)まであります。

速度計の取出しがギアボックス出力軸にありますのでべベルボックスの減速比を変えた場合は対応する速度計に交換する必要があります。

速度計のギア比は文字盤内に表示されています。

ギア比 ベベルボックス 速度計MPH 速度計KM/H 代表機種

2.91 32/11 1.078 0.67 100S

3.09 34/11 1.144 0.711 90/6,100/7

3.00 33/11 1.112 0.691 90S,RS,RT

3.20 32/10 1.186 0.737 75/5/6/7,80/7

3.36 37/11 1.244 0.773 60/5/6/7

3.44 31/9 1.276 0.798 ?

3.56 32/9 1.318 0.819 50/5

★デロルトキャブレータ

R90SはBMWレンジの中でもデロルト38mmキャブをペアーで使っているユニークな存在です。 作動原理は加速ポンプを除けば一般的なスライドキャブレターと同様です。

大径キャブのスロットルを急激にワイドオープンにした場合、ベンチュリーの流速は落ちます。

一般的には薄い混合気はヘジテーションやフラットスポット(息付きや出力低下状態)の原因になります。

アクセレレーターポンプは燃料を適量噴射することで混合比を調整し、スナッピースロットルレスポンス(ツキの良いスロットル))を実現させています。

ダイアフラム(ゴム製の膜)は加速ポンプの作動を示しています。 燃料はワンウェイバルブ(逆流防止のため)を通って、

フロートチャンバーからダイアフラムチャンバーへ引き込まれます。 スロットルを開けるとスライドピストンの傾斜路部分がレバーを介してダイアフラムを押します。

燃料はポンプジェットからスプリングを有したデリバリーバルブを通って、ベンチュリーに噴射されます。 ポンプジェットサイズは燃料供給時間を決定します。

★BINGキャブレータ

750cc以上の他のモデルにはビングのコンスタントバキュームタイプ(32mmか40mm)が使われています。

もしあなたがビキニカウルの付いた本物ではないR90Sを手に入れたなら、BINGキャブレターのことを知っていなければならない。

良く起こる問題個所はダイアフラムの疲労、フロートボウルガスケットからのリーク、マウントラバーの劣化だけである。

レイアウトはストロンバーグCDキャブレターと似ています。 1970〜80年代の自動車に一般的に装備されていた。

ストロンバーグCD150のダイアグラムは32mmビングにピッタリ、CD175は40mmに! 何処の自動車部品屋でも入手可能でBMW製より安価です。

(英国内での話) 3個を購入して1個はシートの下にスペアーとしてストックします。 ややこしいのは1978・79年のR80/7のフラットトップ型のキャブレターです。

ダイアフラムはスライドにプラスティックリングで圧入されているためです。 BMWはダイアフラムだけの交換はできないと言っています。

スライドとのコンプリートで販売されています。 現実にはダイアフラムのみの交換も可能です。

スライドの上部をプラスチックリングを固定するのを助けるため軽くピーン(PEEN − 叩く意か?)する。

注意深く高い部分を擦り取り、リングの周辺を小さなドライバーで丁寧に均一にこじあげていく。 お湯の中で注意しながら組み付ける。

デリケートな作業であるが失敗しても穴の開いたダイアフラム以外に失うものはない。 プラスチックリングが外れたら、32mmのダイアフラムをセットし、元の位置にリングを圧入する。

最後にセンタパンチで外れ防止のため軽く叩く。

★R50S タイヤサイズと実速度

実速度の計算式 実速度 km/h = エンジンのクランクシャフト回転数 X ギアボックス減速比

X デフ減速比 X リアタイヤ外周値 X 60 ÷ 1000

エンジン回転 4000RPM トップギア 標準3.57デフ 標準3.50ー18タイヤで計算

4000RPM x 0.65 x 0.28 x 1.9 x 60 ÷ 1000 = 83km/h → 実速度

このときのD・シャフト回転は 4000x0.65=2600RPMでスピードメーターギアのギア比は

13/6(0.462)である。 W=0.86(標準)メーターの場合

2600RPM x 0.462 x 60 ÷ 1000 ÷ 0.86 = 83.8km/h → 表示速度

リアタイヤに4.00−18(外周値2.0mと設定)のワイドタイヤを履かせると

4000RPM x 0.65 x 0.28 x 2.0 x 60 ÷ 1000 = 87.36km/H

タイヤ外径の違いから約5.3%のアップになる。 これに合うメーターを算定すると

2600 x 0.462 x 60 ÷ 1000 = 72.072 ÷ W(メーター減速比)=87.36で

W=0.825となる。 0.825のメーターがあれば(残念ながら設定なし)ドンピッシャである。

★ 計器専門店で相談すれば適正ギアの製作、文字盤の製作、髭ゼンマイの製作等で

ドンピシャのメーターを製作することは可能のようです。

★映画 “プレイヤー”

ハリウッドの映画業界を舞台にした映画を数年前に見ました。

売れっ子映画ディレクターの主人公がイギリスのレンジローバーに乗っているのですが市街地でオフロードモデルはどうもチグハグな印象で似合わない。

事情に詳しい友人に聞いてみると 貴族は自分の領地を見回るのにローバーを使う したがって業界で成功した人物が乗るのには違和感がないとのこと

事情が分れば納得できますが、、、

★カワサキ SS350の場合

量販店でメカニックを始めた頃、当時でも珍しくなっていたSS350の修理が入ってきました。

エンジンが吹け上がらないとのことでいろいろと症状を調べていると面白いことに燃料コックをOFFにしてガス欠寸前できれいに吹け上がることが判りました。

キャブレターを分解したら中央キャブレターのメインジェットが震動で脱落していました。 つまり混合気が極端に濃くなっていたために吹け上がらなかったものです。

このての症状は車種を問わず結構みうけられます。

エンジン不調(燃料系が疑わしい場合)の点検(原因究明の予備作業)においてはチョーク(スターター)を効かしたらどう変化するか、

エアインテークを半分程度ガムテープで塞ぐとどうか、エアーエレメントを取ったらどうなるかなど調べていくと傾向から原因が絞り込まれていきます。

★BMW旧タイプの場合

オイルパンのガスケットはコルクで出来ています。

鉄板のオイルパンと厚手のコルクガスケットは段差等で突き上げた場合でもクランクケースにダメージを受けないように設計されています。

オイルパンの鉄板が薄くガスケットが厚いので固定ボルトのトルクが判らず、ついつい締めすぎてオイルパンを変形させてしまいます。 この変形によりオイル洩れが発生します。

この場合、コルクガスケットを交換しても、変形を修正しない限り、オイルリークは改善しません。

オイル洩れを嫌って、アルミ製パン(厚肉のため接合面の変形が起こらない)に交換する人も多いようですが、衝撃緩衝の面では適当とは思えません。

もっとも、隣町まで数百Kmあるような場所で乗らない限り、問題にはなりませんが

オイル洩れの真犯人はM6のオイルパン取付けボルトにあります。 クランクケース側の雌ネジは通し穴になっていてネジ山を伝わってボルト頭からオイルが漏れ出しているのです。

ですからアルミ製のオイルパンにしてもリークは止まりません。

対策はネジロック剤(ロックタイトなど) リキッドガスケット、水道修理用テフロンテープでボルトネジ部をシーリングすれば完璧に止まります。

ガスケットリングを交換してもドレンボルトからオイルが洩れる場合がありますが、まれにボルト受け部(ロウヅケ)より洩れている場合もありますので注意が必要です。

★バッテリーケーブルには極性のマーキングを!!

およそ規格が揃っている乗用車のバッテリーと違い、オートバイのバッテリーは設置スペース関係でサイズが様々です。 お国によって入手できないサイズがあったりして苦労します。

バッテリースペースに余裕があり、バッテリーケーブルも長めに設定されていると多少大きさの違うバッテリーでもターミナルが逆さになっていても対応できるので便利です。

大きな落とし穴はここから生まれます。 ターミナルに接続するケーブルが複数本あって、それが極性表示がなかったりするとバッテリーケーブルの極性を間違えて配線を燃やしたり、

長くスターターを作動させていると火を吹いたりと恐いことが起こります。

大原則は各ターミナルに1本(!)のケーブル接続が正しい。 プラスケーブルは赤線にするとか “+” の表示を付けたりと極性を明確にしてください。

プラスターミナルには専用の絶縁カバーやガムテープで結構ですのでショート防止の手当てをしてください。

BMWもモデルによってオプションソケットが装備されて極性が判り難いものもあります。 バッテリー充電・交換などの場合は予めマークするなど注意が必要です。

R50など旧タイプは発進時のローギアシフトや減速時のシフトダウンで大きなショックを伴いやすい傾向があります。

国産車マルチのように赤信号減速時にトップから一挙にローギアまで落とすような動作は禁物です。

BMWは元来、ヨーロッパの道路環境を想定して設計されているのでゴーストップの多い市街地走行や頻繁にギアチェンジを行うスポーツ走行には重きを置いていませんでした。

シフトダウン時に大きなショックが起きる原因として考えられるのは乾式単盤クラッチとシャフトドライブのダイレクト性です。

またシフトアップ時のギア鳴りの原因は大容量フライホイールの大きな慣性モーメントです。

一般的なチェーンドライブ車両にはクラッチ部とリアスプロケット部に伝達系のショックを吸収するダンパーが設置され、またチェーン自体にショックを吸収する能力があります。

(スプロケットの山とチェーンローラー、チェーンの遊びの関係) また湿式多盤クラッチは構造上、

ショックを吸収できるようになっていますのでチェーンドライブ車はシフトダウン時のショックは小さいようです。

乾式単盤でも自動車のクラッチにはスペースに余裕もあり、ダンパー用のスプリングが装備されていますがBMWの場合にはスペースもないためかダイレクトになっています。

(純正クラッチにはショックを吸収する工夫があります)

旧タイプの伝達系のショックアブソーバーはトランスミッション入力シャフトに一ヶ所あるのみである。

1977年以降のモデル(R100RSなど)になって、ドライブシャフト部にもダンパーが追加された経緯があります。

これはF・フォークのストローク短縮などとともにスポーツライクな味付けが求められた結果と思われます。

伝達系に十分な緩衝装置が付いていればシフトダウン時のショックは吸収されます。 ただ加速時にも作用するので容量が大きいだけではマイナスになります。

CB750の初期型が珍重されるのもスプロケットダンパーがないダイレクトな加速がデータ馬力以上の加速感を味わえるためもあるようです。

デメリットはポップ吉村がデイトナで味わったドライブチェーン切れによるクランクケースの破損などでしょうか。

大きなフライホイールマス(重量)がシフトアップ時に起こるギア鳴りの原因の一つです。 回転の上がり下がりが緩慢であるため、

すばやいシフトチェンジの場合にクラッチプレートとフライホイールに回転モーメントが残っており、トランスミッション入力シャフトとの関係がフリーにならない。

この状態は瞬間的な半クラッチと同じでギア鳴りを起します。 フライホイールの軽量化でシフトチェンジがスムースになるといわれています。

1981年モデルのフライホイール軽量化もシフトアップの円滑化の意図があったようです。

当時レースやスポーツ走行に使用した場合にはピックアップの良さとクイック&スムースシフティングを得るためにフライホイールの軽量化をしたようです。

標準フライホイール R50・60・69=5.5Kg R69S=4.5Kg

スムースなシフトアップのためのヒント :

まずエンジンの調子を整えておくこと。 左右シリンダーの同調が取れていないとか、セッティングがうまく出ていないなどの問題があるとピックアップがより悪くなり、

エンジンの回転落ちも鈍く、シフトアップがスムースに行えません。

性急なシフトチェンジをしないで余裕のある操作を心掛ける。 ひと呼吸おくことでクラッチはフリーになりシフトアップがスムースになります。

スムースなシフトダウンのヒント :

エンジンブレーキ中(スロットル全閉状態)の急激なシフトダウンは4スピード・ワイドレシオでダイレクトな旧タイプには酷です。 車速にあったギアを選択するように心掛けてください。

スポーツライクな走行時には自動車のテクニックで言う “ヒールアンドトー” を意識的におこなう。 つまりブレーキを掛けながらシフトダウンを行い、

エンジン回転を上げ、車速にあわせてクラッチミートする。 実際に峠道などでメリハリのある走りするには絶対必要なテクニックです。

時にはブレーキを掛けながら、トラクションを掛けるためにアクセルを開けたりもします。

街中でアンちゃんが交差点の前でシフトダウンのたび、“フォン、フォン” とさせていますがタイヤのグリップを維持し、コーナーリング中のトラクションを得るなど、

場合によってはBMWにも必要なテクニックです。

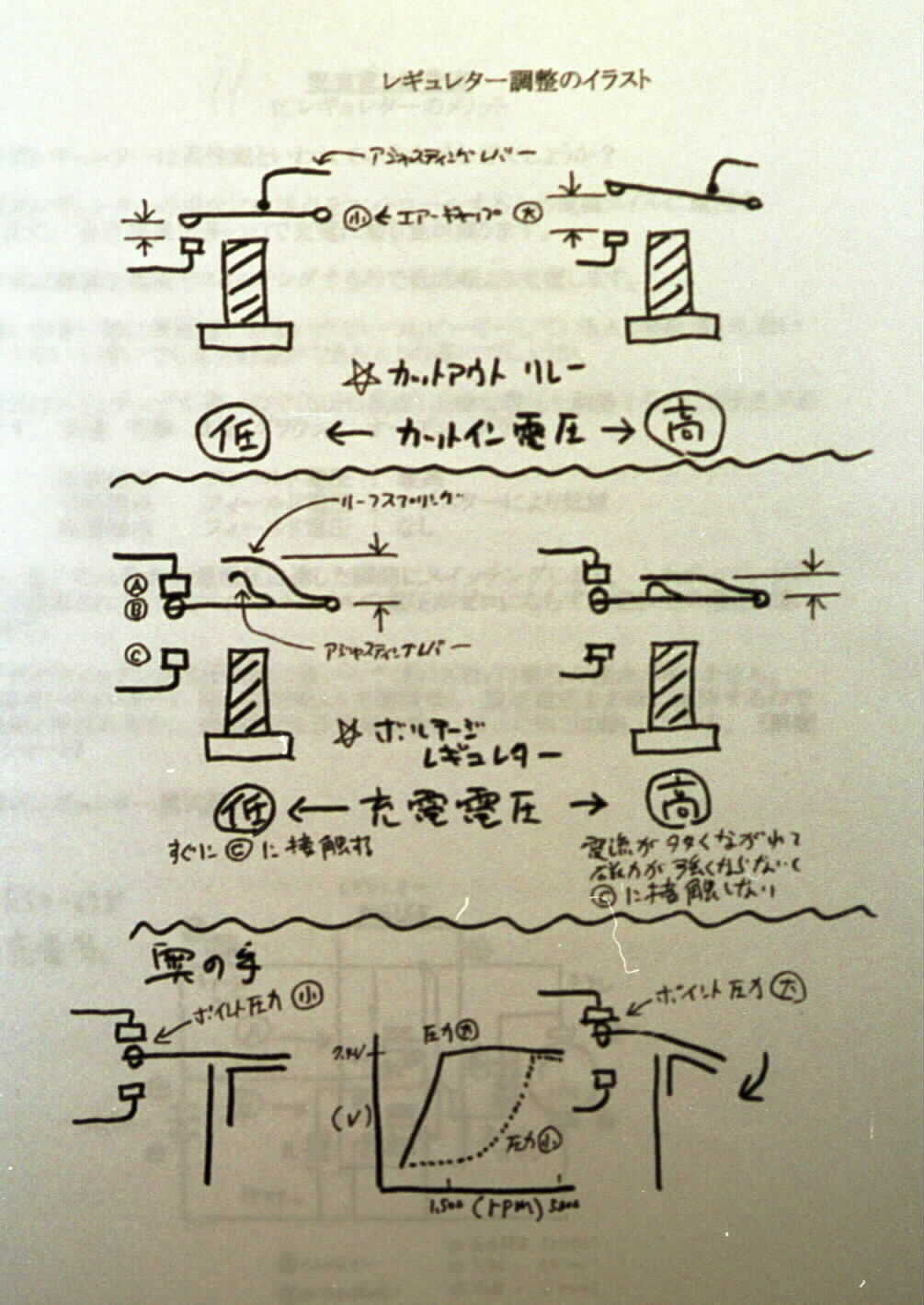

★レギュレターの働きと簡易調整法

私が子どもの頃、近所には結構急な坂がありまして夜間、自転車をノーブレーキで下るとパーとライトが明るくなってバルブが良く切れたものです。

最近、自転車に乗る機会があまりないので確認していませんが多分、低速から下り坂の高速走行まで明るさが変化しないように設計されていることでしょう。

オートバイはアイドリングから高速巡航までどんなエンジン回転域でも前照灯、ホーンやウインカーを安定作動させるため一定の電圧を保たなくてはなりません。

これはボルテージレギュレターのお仕事です。 調整が悪いと夜間にウインカーやホーンが鳴らなくなったり、バッテリー点火モデルは走行不能になります。

また過充電によりバッテリーがカラカラになったりもします。

レギュレターは電磁コイルと接点が組み合わさっていて、電流の量で磁力が変化し、接点をコントロールしています。

充電電圧の調整はエアーギャップ量やスプリング張力で決定されます。

旧タイプに元来装着されているのは機械式レギュレターと呼ばれるものでボッシュ製です。

R69やR26などの初期タイプにはF型 それ以降のモデルにはZ型と呼ばれるものが使われています。 レギュレターはふたつのパートより成り立っています。

カットアウトリレー部(ボルテージリレー、ランプリレー、チャージングスイッチとも呼ばれる)とボルテージレギュレター部です。

サービスマニュアルではボッシュのサービスステーションで点検調整するよう言っていますが試行錯誤を繰り返せばオーナー自身でも行えます。

発電量がバッテリー電圧以下の場合にはブラシを通して電流が逆流してしまうのでカットアウトリレーで電流を遮断しています。

完全充電のバッテリーは6.3V前後の電圧がありますので6.5V前後で接点がつながるように調整します。 (カットイン電圧)

実際の調整はサーキットテスター(ホームセンターで売っている安物でOK)、ラジオペンチ、ポイントヤスリとして500番程度の耐水紙やすり、

脱脂スプレー(ガソリンでも可)を用意して行います。 バッテリータミナル間にテスターを電圧にしてセットします。

バッテリー単体、イグニッションオン、アイドリング、徐々に上げていきチャージランプが消える電圧を調べ、最高電圧を測定します。

実際の調整はサーキットテスター(ホームセンターで売っている安物でOK)、ラジオペンチ、ポイントヤスリとして500番程度の耐水紙やすり、

脱脂スプレー(ガソリンでも可)を用意して行います。 バッテリータミナル間にテスターを電圧にしてセットします。

バッテリー単体、イグニッションオン、アイドリング、徐々に上げていきチャージランプが消える電圧を調べ、最高電圧を測定します。

6V電装の場合 充電電圧 MAX.

7.4V前後 カットイン電圧 6.5V程度

電圧が設定通り上がるか、上昇が緩慢でないかなどチェックします。 ずれている場合はイラストを参考に調整します。

接点を点検して荒れている場合や火花が発生する場合はポイントヤスリで修正し、奇麗に脱脂します。

6V60/55Wのヘッドライト球を使っている場合は夜間信号待ち等で特別の配慮が必要でしょう。

★内緒の奥の手 (お奨めはいたしません)

ボルテージレギュレターの接点に抵抗があると(表面のアレや接触圧力低下)電圧上昇が遅くなり充電電圧が正規になっていても結果的には充電不足に陥ります。

オイルストンやヤスリで修正しても改善されない場合にはペンチでアングルにペンチで圧力を掛け、接触圧力を上げます。

テスターで確認しながら行わないと直ぐに9V以上になってしまいオーバーチャージになります。

BMWの場合、育った環境のせいか設定電圧が低く(1970年以降のモデル 13.8V)市街地走行の多い国内ではバッテリー上がりを起しやすいようです。

機械式レギュレターの場合には調整が効きますので14.5V程度にあげれば改善されます。

電子式の場合は官公庁モデル用(白バイ仕様などの重装備車)のものにすれば良いでしょう。 (標準品13.8V 官公庁モデル14.5V)

★ICレギュレターのメリット

電子式レギュレターは高性能といわれていますがなぜでしょうか?

機械式レギュレターの場合には接点をコントロールするため電磁コイルに電流を通します。 自己消費が多いので充電に廻る量が減ります。

電子式は微細な電流でスイッチングするので低回転より充電します。

小遣いが多い割に無駄遣いが多いのでいつもピーピーしている人と無駄遣いしないので少ない小遣いでも充分貯金ができる人との違いでしょうか。

機械式はスイッチングが遅いので(50Hz程度)正確な電圧を調整するのに3接点が必要です。 低速 可動 高速(グラウンド オープン プラス)

低速接点 フィールド電圧 : 最高

可動接点 フィールド電圧 : レジスターにより低減

高速接点 フィールド電圧 : なし

一方、電子式は最大充電電圧に達した瞬間にスイッチングします。 したがってレジスターが装着されているとフィールドコイルの電圧がゼロにならず設定以上の電圧にあがります。

電子式のスイッチングは圧倒的に速いので(約1KHz)3番目の接点が要りません。

(二接点レギュレター) 即ち低回転より充電開始し、設定電圧を正確に維持するので高性能と呼ばれます。

残念ながら堅実家は脅し、はったりには弱いようです。 (誤配線、ショート)

★フロントブレーキの場合

ライニングを張替えたらブレーキが効き過ぎ、恐いので、また元のシューに替えた。

という話を聞きました。 これがいわゆるカックンブレーキで微妙なコントロールが

できなくなる状態をいいます。

原因はいくつか考えられますが、下記の条件が重なり合って発生するようです。

ドラム面の荒れや部分的な錆、またドラムの偏芯でライニングの摩擦抵抗が一定に作用できない。 張替えたライニングが規定より薄いため、

クリアランスが大きい(ドラム内径が研削のためプラスになっている場合もあります)ためにセルフサーボが強力に作用して発生する。

具体的にはライニングがドラムに接触した途端にシューの未接触部分が煽られ(シューの変形)カックンブレーキになる。

通常のクリアランスの場合にはライニング接触面が広いためにシューの変形が起きない。

ドラム内面の錆、荒れ、偏摩耗、偏芯は旋盤でライニング摺動面を研削し、ライニング摩擦抵抗を一定にします。

ライニングはドラム内径を計測した後に適正厚で仕上てもらう。 (リベット止めタイプを計測すると4.0mmである)

また同様の原因でブレーキレバーを離してもリターンスプリングの力ではシューが戻らず、停車するまでひきずりを起す事があります。

F・ブレーキパネルのブレーキアーム間にコイルスプリングをセットしているものを何度か見た事がありますがこの傾向があるのでしょう。

適正ライニングのシューが摩耗しても接触面積の関係でカックンブレーキにはなりません。 ただし同調困難になります。

カワサキのW1SのF・ブレーキパネルが右側にあったのにW1SAのブレーキは同じ径なのに左に移ったのはサイドスタンド停車中に

雨水が侵入してドラム内面を腐食することを防止するためと思われます。 旧タイプも進行方向右側にブレーキが配置されています。

サイドスタンドで長期保管する時は要注意です。

★インチ表示の偏平タイヤ

量販店で勤めていた時の話 車検の際に検査票に前後のタイヤサイズを記入するのですが実車を調べてみると

前輪 3.60−18

後輪 3.50−18

後輪より前輪が太いモデルなんか聞いたことがありません。 実際には前輪のほうが細く見えるのですが、、、、

メカニック4〜5人でオカシイ、オカシイと悩んでいました。

最近の四輪車のタイヤ表示はほとんどメトリック(メートル表示)になり 偏平率もサイズに組込まれています。

(例:120/80−18) しかし古くからあるインチ表示では偏平という概念がなく(多分)

新たに設計された偏平タイヤを表現するのにイレギュラー(!?)な方法で対応しています。

本来、表示の数値が大きいほうが太いタイヤなのですが半端な数字を代用して偏平タイヤを表しています。 (インチ80シリーズ)

3.60ー18 → 3.00ー18

4.10ー18 → 3.50ー18

4.60ー18 → 4.00ー18

5.10ー18 → 4.50ー18

3.60のタイヤは3.00のタイヤと同等の太さで 決して3.50より太いことはありません。

クリメカの個人的な印象では偏平フロントタイヤは倒し込みが重く、本来のハンドリングをスポイルします。

チューブを購入する時にもサイズに気を付けて。

★ヨーロッパ編

スーパーテネレ、トランスアルプ、アフリカツイン、タイガー、クオータ、R100GSなど各国大手メーカーは500cc以上のオフロードモデルをリリースしています。

オフロードを探すことが困難になった現在で理屈に合わないとは思うのですが、、、

R80G/Sが出た1980年頃はこんなもの誰が乗るの?と思ったものですが昨今では新しいカテゴリーとして定着したようです。

国内では同系のオンロードモデルより幾分軽量、ライディングポジションが楽、オンロードモデルだと乗用車のように排気量、年式、

車両価格で決まるヒエラルヒー(これはドイツ語で英語だとハイラルキー)に縛られない存在であること。

普段着で乗れるなどのメリットがあるようですが彼の地ではそれぞれの各国のお国事情が反映しているようです。

ドイツ : 日本の排気量で免許制度、税制、交通規則が定められているのではなく、最高出力で区分される。 したがって、単気筒車が存外売れる。

また馬力を落としワンクラス下のカテゴリーに適合される専門業者もいて“絞り屋”と呼ばれている。

メーカーも同じモデルで馬力の違う仕様(例;50PSと27PS)をリリースすることもあるようです。

フランス編 : 自動車保険の料率算定で山間部や荒地を走行する車両は市街地を走行する車両に比べて保険事故も少ないと思われるので保険料が安い!!

もっとも一部のライダーを除けば市街地ばかり走っているようですけど

★パーキング

自動車を駐車させる広いスペースと花壇がありブランコや滑り台がある公園が英語で同じ単語であることが長い間理解できませんでした。

もっとも関西ではパーキングとは言わずモータープールと呼んでいるようですが、、、

実はこれパーク、イコール遊園地と考えていたからわからないのでパーク、イコール広場と置き換えればよりわかりやすくなります。

例えば天安門広場、学生がギター片手に集ったり、移動遊園地が来り、大型テントを張ってサーカスを開いたり、

でも一旦事が起これば戦車や歩兵が大挙やってきて広場を拠点に作戦を開始します。 そうです! 軍隊の駐屯場に早変わりします。

最近、日本でも市街地の渋滞緩和で郊外の広場を開放してパーク&ライドで市中には路面電車やバスで通勤しよう運動しているようですが適当な場所に大きなスペースがなく苦労しているようです。

ドイツでは教会と大きな広場は必ずあり、移動遊園地やサーカスがやってきて市民の楽しみになっています。

サーカス(CIRCUS ドイツ語でZIRKUS=ツィルクス)はサーキットやサークルなどと同じ語源で廻ると言う意味です。

グランプリレースもコンチネンタル・サーカスと呼ばれています。

★大東製機

お客さんから聞いたお話 : 昔の車検証は手書きで登記簿と同じく裏側を見れば履歴が判るようになっていました。

ずいぶん前にR68の出物を手に入れたお客さんが裏面を見ると最初のオーナーはあの大東精機だったそうです。

コピーする気があったのか、研究用だったのか、どちらにしても興味深い事です。

このお客さん、しばらく乗った後、今後、部品の入手ももっと困難になって来るだろうからと知人に安く売ってしまったそうです。 あ〜あ、もったいない。

関連のある話 : 車検証が手書から電算化(コンピュータ管理)される時、陸王などの旧車のオーナーは製造年の欄に昭和XX年と旧検査証からそのまま写したそうです。

手書のものは西暦で記入されていたそうで、本当は昭和に置き換えて記入するのですが当時は車齢10年以上のものは1年車検にされてしまい不便なので2年車検にするための便法です。

現在はご存知のように車齢に関係なく車検有効期間は2年なので関係ありません。

一時期までは並行輸入中古車は国内新規登録から10年間は2年車検なので正規ディーラー車より付加価値があったことがありました。

★乗車前の呪文

バイクを安全に乗るためには始業点検(運行前点検)が不可欠です。 慣れていないと何をすればよいか迷ってしまいます。

そんな時は “ねんおしゃちえぶくとーばしめ” あなたも一緒に ♪♪♪・・・

燃料・オイル・車輪・チェーン・エンジン・ブレーキ・クラッチ・灯火類・バッテリー・ボルト類の締付け状態(増し締め)

重要点検個所10ヶ所の単語をならべてみたものでした。

クリメカに出入りしているお客様は免許取りたてのヤングマンから年金をガソリン代に当てているベテランライダーまで様々です。

雑談をしていると “?” がたまに出てきます。 そのひとつはアクセルは開けるものか、絞るものかです。

話の筋から判断するとスロットルを絞るとスピードが上がるようですが 個人的には絞ると減速しそうな気がします。

多分、絞り込むの関連からでしょう。 力を絞り出すを連想するとスピードアップにつながりそうです。

ベテランの方々の使い方が正しいのでしょうが、あなたはどう使い分けていますか?

開ける <−> 閉じる 回す <−> 戻す 絞る <−> ?

自動車なら 踏み込む <−> 離す が一般的でしょうか。

★構造と作動の違い

チョーク! チョーク! ワン・ツー・スリー 耳を貸さない外人レスラー 安部レフリーの首に掛かったホイッスルを悪役レスラーの耳元でピー、ピー、ピー そうです!

チョークは首を絞めることで、バイクでいえばインテークシャッターでR50ー60のクリーナーケース下部のレバー

(24時間365日営業のセブンイレブンのシャッターと同じで通常、使うことがない)がそれにあたります。

冷間始動時はエンジン温度によるガソリンの気化促進ができないため着火に必要な混合比になりません。

チョークを使うことにより流入空気を制限して意図的に混合気を高濃度にして始動性を高めます。

欠点は使い方を誤るとスパークプラグがくすぶり始動不良になります。

近年の車両にはチョーク方式を採用していません。 1970年代になって主流になってきたのがスターター方式(便宜的にチョークと呼んでいますが)です。

一般にはプランジャータイプ(円筒ピストン)が使われていますがBMW(ツイン 1970ー1993)はスペースの関係かディスクタイプ(円盤型)を採用しています。

(このスターターのリターンスプリングが弱く、経年変化でオーリングが劣化し雨天や低温期に定位置に戻らず片肺になることがとても多い)

構造はキャブレター内部に始動用のキャブレターがあると思ってください。 スターター用のジェットも設置されています。

利点は始動ミスによるプラグのくすぶりが少ない。 場合によっては適正温度になるまでスターターを引いたままで走行もできるなど。

欠点はキャブレターの構造が複雑になりコストアップにつながる。

自動車のオートチョークと呼ばれているのものは本来のチョークではなくスターターでスロットルと連動してアイドリングがあがり、

バイメタルで設定温度でチョークが解除されます。 冬期の通勤ラッシュで追突が多くなる(AT車)のもこの機構のためです。

メーカーサイドの流れとしてはフールプルーフ(おつむが弱くても安全)化が進み誰でも安全確実に操作できるようになってきています。

チョークで始動を失敗したり、ティクラーで燃料洩れを起し、火災にでもなったら裁判になるご時勢ですから。

それにしても外人レスラーが腕を一振りすると反対側のロープまですっ飛んでいったミスター高橋があんなに大きいとはびっくりしたなー

[Top]

[Previous]