当著作は「クリメカ」の許可により記載しています。「クリメカ」に無断で複写、複製、転載、データファイル化することを禁じます。

[クリメカ開店にあたり]

[小冊子発行にあたり]

[店主紹介]

[バッテリー充電について]

[燃料コックについて]

[クラクションについて]

[アイドリング不調]その1

[アイドリング不調]その2

[アイドリング不調]その3

[アクスルナットはベアリング調整用?]

[キャブレターのガス洩れについて]

[イグニッションコイルべとべと事件発生]

[エンジンは何で冷やす!?]

[オーバーヒート]

[溶けるプラグ事件]

[シリンダーヘッドの”LK”マークについて]

[80キロしか出ない事件3ヶ月ぶりに解決す!]

[モリワキ4耐予選落ち寸前事件]

[高速巡航中、右側のみガス欠?]

[再メッキは大嫌い!]

[ハンドルぶれの真犯人は?]

[真空パック入りライカの楽しみかた]

[クラッチレバーの遊びが握るたびに変る?]

[BMW神話 その一]

[旧タイプにタコメータは要らない!?]

[2枚のガスケットの効用]

[ニュートラルがでない?]

[閑話休題]

[ある専門誌の抄訳]

★欧州においては古き良きものを大切にする習慣が古くから一般化しています。

また、そのシステムも確立されています。

日本でも近年、アンティークに対する関心が高くなりつつありますが、

まだまだ発展途上にあるといえます。

社会全体が大量生産品を消費するような構造になっていることや高度成長以降も残る立身出世志向、

自動車を趣味としては認知されていないことなどが原因と思われます。 しかしながら、

プラザ合意以降の円高によって世界中から往年の名車が日本に輸入されています。

残念ながら車両を維持するノウハウがなく不完全な状態で保管され、また市場にでています。

欧米にはマイナーな過去のメーカーの車両でも維持管理する業者やオーソリティーがおり、

小規模ながらも活動しています。

オイルショック、また今回のバブル崩壊以降、日本人の意識も多様化し仕事一本から自分自身の

アイデンティティーを明確に出すための趣味も多岐にわたるようになりました。

このような状況のなかで市場は広範囲の専門知識を持った業者・店舗の存在を求めています。

過去に私自身がユーザーであったときにいろいろに業者に仕事を依頼しましたが能書きだけで

技術や知識が伴わないところや殿様商売的なところが多いことに唖然としました。

この10年間で社会環境が大きく変化したのをうけ、新しい環境に即した店舗作りをめざします。

いままで、オートバイに触れてきて感じたこと、困ったこと、腹が立ったことバイク仲間から聞いた面白い事など

思いがままに綴ってみました。

月一回程度発行したいとは考えていますが私の脳みそは大きいだけで密度が低く2〜3回発行したら空になりそうです。

皆様からのエッセイや情報、苦情、指摘をお待ちしています。

1961年東京足立区生まれ

普通高校卒業後自動車整備専門学校へ入るも中退、その後、某最大手のバイク販売店で整備、登録、営業に従事。

扱い台数が多いので同期間では一般ショップの3〜4倍の仕事が覚えられる言われていた、店長と対立し若気の至りで退社、

某側車ショップに入社、BMW側車になじむ。 側車取付け後のテストランを担当、

内外側車(左右)100台以上乗る。

BMW、側車、旧車を極めるにはバイクショップの技術では役に立たない事を痛感、町工場に入り

汎用旋盤・フライス盤その他、工作機械の操作を習得、夜間の職業訓練校に入り溶接技術を学ぶ。

原文のマニュアルが十分に理解出来ないとよい仕事が出来ないことを実感し、ショップ開業準備とマーケット調査、

語学研修の為、ドイツへ行く。

交渉力と行動力のなさに苦労しメカニックの技術力とマネージャーの思考力を兼ね合わせないと独立は難しいと結論し帰国、

ドイツワインレストランでアルバイトをしながら2年間英語を習う。

産業用ローラーチェーンメーカーの貿易部門に就職、貿易実務と交渉力を身につける。

準備が整い「クリメカ」開店となる。

★マイナスターミナルを外してから充電しよう!

私が20歳の頃、愛車(R75/5側車付き)のバッテリーを充電しようと(みなさま、ご存知の通り取り外しが非常に面倒くさい。

また初期型ショートホイールベースのため平べったいバッテリーが付いていてとても高価で貧乏人の私には新品を購入できなかった)

アースケーブルを外さず、毎回そのまま充電器にかけていた。 ある時、タンクを外すことがあり、ふと見るとイグニッションコイル

の合わせ目から充填物ワックスが洩れて、真下のケースに推積していた。 ポイント開閉の関係でコイルまで電気が流れて熱を持ち

パンクしたようです。 このケースでは接着剤でコイルの合わせ目を埋めたら通常の走行はできた。

★内部コルクの劣化

当時愛車にはエバベストのコックが付いていて、オン、オフ関係なくコックから燃料が滲んでいた。 物知りに聞いたらこのコック

はオフにすると中のコルクが乾いて漏れ出すので、いつ何時でもオフにしてはいけないといわれた。 当時、そんなコックがあるはず

ないと思っていたが、その後、製造中止になってしまったようだ。 カッコはとてもよかったのだが。 またある人曰く、お湯の中に

コックを浸けると直るといわれたが直った試しはないように思う。 英車にはこの手のコックが多いようだ。

話は脱線しますがドイツ後でガソリンはベンジン(発音はベンツィーン)ですが薬局で売っているベンジンではエンジンが

壊れそうですね。

仕事柄、ラジオを聞きながら作業することが多い。 最近、進入学シーズンで英語辞書のコマーシャルをやっています。

その中で通じない和製英語の例として、キャッチボール ->プレイキャッチ、 ポケットベル -> ビーパー などと一緒にクラクション

->ホーンというのがありました。ちなみに旧タイプのホーンはKLAXON社製(発音はクラクソン)が付いていました。

現在はボッシュ社製やミツバ製、台湾製が多いようです。 同じようにバリカン、レントゲン、ホッチキスなどメーカー名や発明者名

がそのまま通称名になってしまうこともありますね。 ちなみにホーンは動物の角で楽器のホルンもホーンです。

ドイツ郵便のシンボルマークはホーンです。 昔は角笛で郵便物の到着を知らせたのでしょう。 豆腐屋さんかチャルメラのようですね。

また脱線しますが前島密が郵便制度を作ってみたもの新政府には金がないので郵便局をつくれないし局員も雇えない。

一計を案じ地方の名士達に名誉職として局長を任命するようになって全国津々浦々に次々と郵便局が増えていったという話です。

笑い話で郵便箱がまだ珍しい頃、ポストの下にクソをする輩がいたそうな、その御仁いわく “たれべんばこ” と書いてあるではないかと。

郵の字は郵便以外では見た事ありませんし、確かにクソ(ごめんなさい!)もお腹からのたより(便)です。

★二次エアー吸入

高級車ほど低回転でアイドリングしてもらいたい物です。 また調子の良いマシンほどアイドリングが安定するのも事実です。

アイドリング不調の原因は数え切れないほどありますが実例を一つ。

旧タイプのキャブレターはフランジ部を2つのナットで固定するタイプですが人の心理として規定トルクよりも強く締めたくなります。

キャブが高価なパーツで走行中落したら大変なのでなおさらです。 経年変化と伝達熱でスタッドボルトが入るの穴部分が変形して出っ張ってきます。

隙間ができてくるとその部分から大気を吸ってしまいます。 せっかくキャブレターで燃料を計量したのに台無しになります。

大抵はアイドリングがあがりますが吸入エアーが一定でないのでスローが安定しません。

簡単な判定方法はキャブレターフランジ部にCRCー556を吹き付けたりホースで水を掛けアイドリングの変化をみます。

かけた瞬間に回転が落ちるようだとエアーを吸っています。 キャブを取りはずし定規などの平らな物で平面になっているかどうか調べます。

定規の隙間からあちら側が見えるはずです。

修理方法はキャブをはずしガラス板か何か平らな板の上にサンドペーパーを敷きにフランジ部を平らになるまで削ります。

シリンダーヘッド側も念のため調べておきましょう。

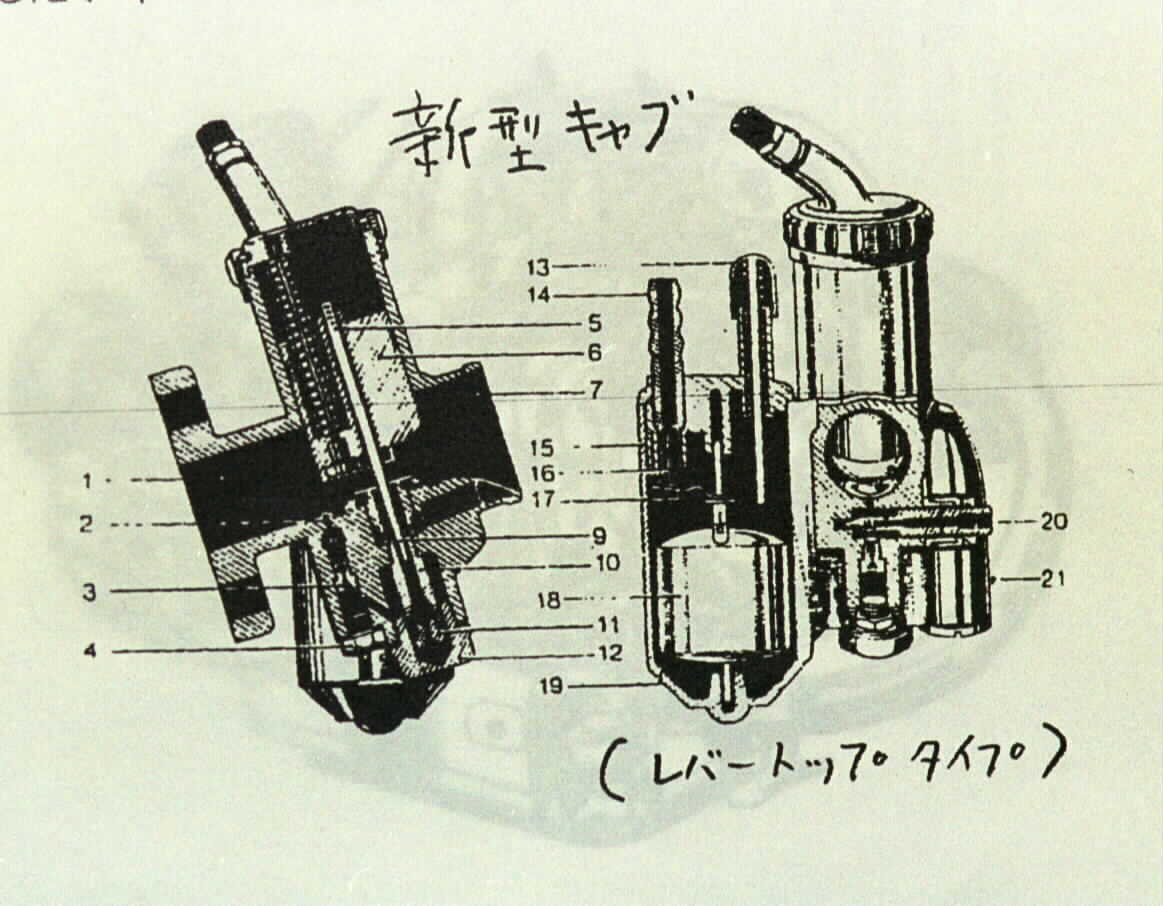

★キャブのオーバーフロー

燃料ホースがフロート室中央に入る古い型のキャブレターに多く見うけられますが走行後停車するとキャブからガソリンが漏れ出します。

キャブ外部に洩れると同時にシリンダー内にも流れ出しますので当然混合比が変化してアイドリングが不安定になります。

特にR27のフロート室下部から燃料を入れているタイプはエンジン振動とあいまって激しいアイドリング変化を起こします。

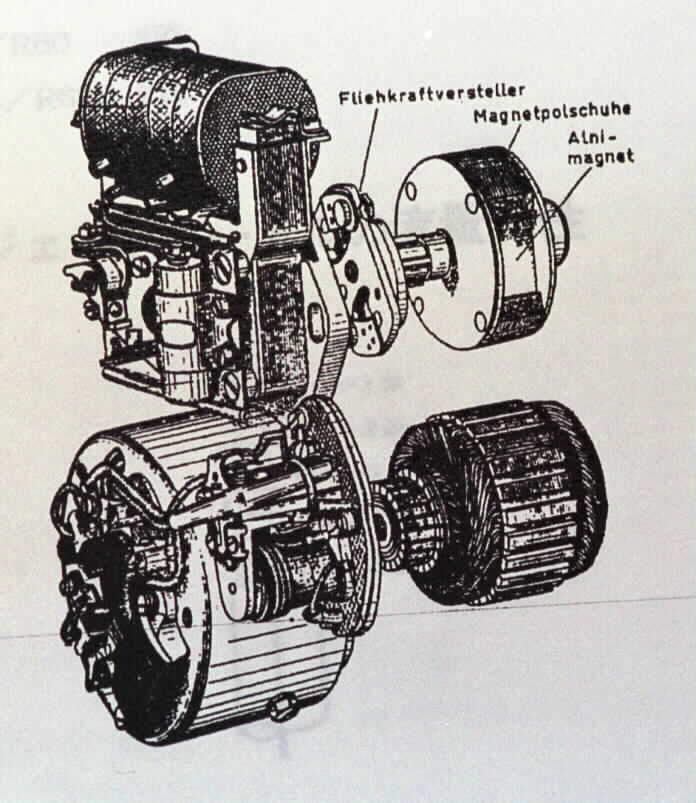

★進角装置のがた

先日入庫したR50を試乗していたところ停車中にアイドリングが安定しなくなりました。

オーバーフローもしているようですが新型のフロートカバーに換えても良くなりません。

点火時期の変化を慎重に調べていたら時としてフル進角位置までずれていました。

おかめをはずして進角ガバナーを見たら2つあるスプリングのひとつが錆の為折れていました。

新品に交換したらバッチリでした。 折れていなくても社外の弱いバネレートの物や遊びのある物はアイドリングや加速のフィーリングに影響してきます。

思い当たる方はいちどお調べください。

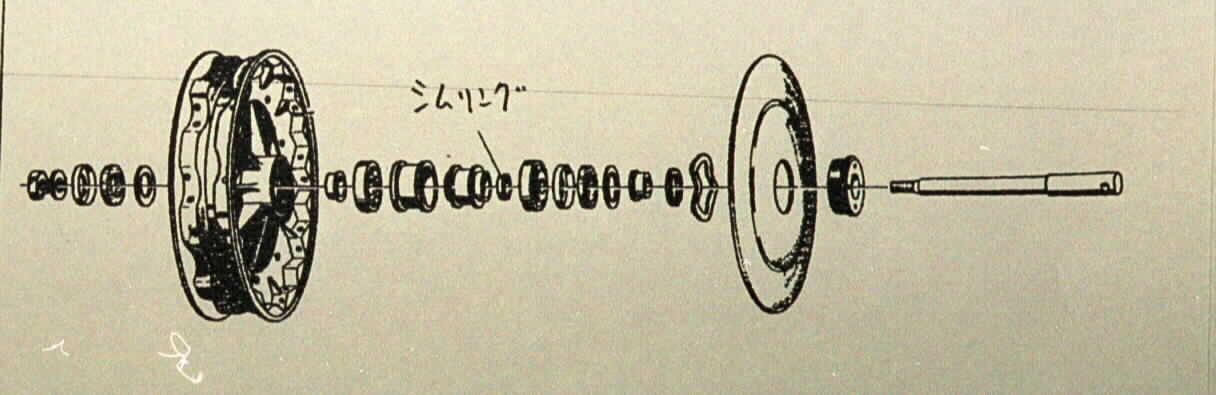

★ナットはしっかり締めましょう

タイヤ交換でホイールを再組付けするとホイールが回らなくなる事が有ります。

オーナーに聞くとナットの締め付け具合で調整しているとのこと・・・・ あなたは間違っています。

アクスルナットは規定トルクでしっかりと締め付けましょう。 BMWのホイールはテーパーローラーベアリングを使用してセンターカラーで調整しています。

ベアリングを交換したらシムカラーを入替調整しなければなりません。 アクスルナットを締めてもガタが取れない、

ホイールが廻りにくくなる ・・・・シムカラー調整をお勧めします。 操安性に重大な影響を与えます。

おおむね1960年までの旧タイプのキャブは燃料洩れが起こり易いようです。 旧型キャブの見分け方はフロート室の中央に燃料ホースが付きます。

おおむね1960年までの旧タイプのキャブは燃料洩れが起こり易いようです。 旧型キャブの見分け方はフロート室の中央に燃料ホースが付きます。

フロートガイドピンの上部がニードルになっているのでエンジンの固有振動やフロートバルブの当たりに逃げがないことから段付き摩耗を

起こしやすく洩れにつながります。

やすり等で削ってみてもいい結果はでません。 後期タイプのフロートバルブへ交換することをお勧めします。

燃料洩れのもうひとつの可能性 旧タイプのキャブには真鍮のフロートが使われています。

古くなる(特に長期間乗らない場合など)とガソリンの不純物などでフロートが腐食して穴があいたり、

ひびが入りガソリンが侵入して浮力が変わりオーバーフローします。

簡易判定方法はフロート単体を手で持って耳元で振ってください。 チャポチャポ音がすればアウトです。

ハンダで修理できますが浮力が変わりますのでお勧めできません。

扱いが悪く凹んだフロートはピンポン玉の要領でお湯に浸ければ直りますが温度が高いとひびが入りますので注意が必要です。

ちなみにボクサーには7グラム、シングルには11グラム(古いタイプは7グラム)です。

余話、英語では浮いているものフロートと言いますがドイツ語ではシュビマー(SCHWIMMER)といって泳いでいるものという意味です。

オリンピックで活躍したミヒャエル・グロスもシュビマーです。

★エンジン温間時に再始動困難はコイルが臭い。

★エンジン温間時に再始動困難はコイルが臭い。

★指でコイルを押して柔らかいのは悲劇の前兆です。

お客様からキックが降りないと電話があり、訪問して、いろいろ点検してもやっぱりキックが降りないのでエンジン前方の電装カバー

(通称おかめ モスラの幼虫に似ていると思っているのは私だけでしょうか?)を外してみると、あの忌まわしい茶色い物体が出現していました。

イグニッションコイルから漏れ出しマグネトーのローターに固着してキックを降りなくしていたようです。

よく聞くと再始動困難でよく押しがけをしていたそうです。 ローターを掃除をしてリプロのコイルを付けて修理完了。

5年前の話です。 その後は再始動OKです。

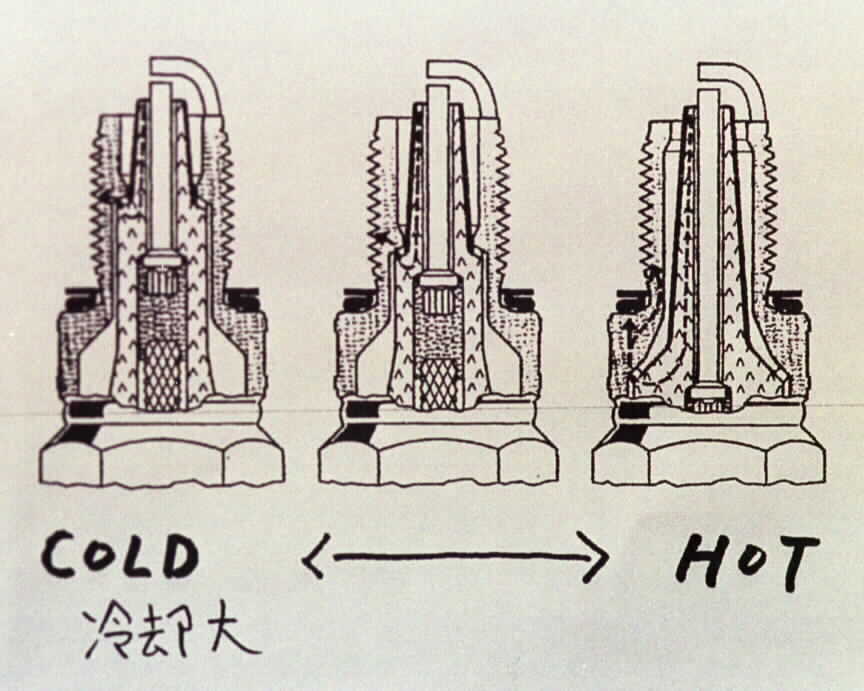

★吸入ガスで燃焼室を冷やしている

オートバイのエンジンは空冷(自然、強制)、水冷、大容量オイルを循環させ冷却させる油冷などがありますが、

はたしてそれだけでエンジンは十分に冷えるのでしょうか。

エンジンで一番高温になるところは燃焼室内の点火プラグと排気バルブ近辺だといわれています。

なぜ同じような所にある吸気バルブはその中に入っていないのでしょうか? そうです吸気バルブは吸入混合気で冷やされるからです。

シリンダーヘッドをオーバーホールすると、まず例外なく吸気側より排気側ガイドがより傷んでいます。

また同寸法のバルブでも排気側が高価になっています。 高温に耐える為に高級材が使われているからです。

バイク屋で修行中、始動不可で引上げたカワサキの250はピストンに穴があいていた。

この機種(Z250FT)はキャブにばらつきが多く(その後対策されたと思いますが)アイドル不調や同様のトラブルが多かったように記憶します。

多分、調子が悪いまま無理に乗っていたものと思います。 4気筒以上のエンジンの場合、パワーがあるので不調に気づきにくく、

キャブの異常などでピストンに穴があいたり焼き付いたりすることがあります。

吸入ガスで燃焼室が冷やされない為にプラグ電極部分に近いピストンヘッド部分が異常に高温になり溶けて穴があきます。

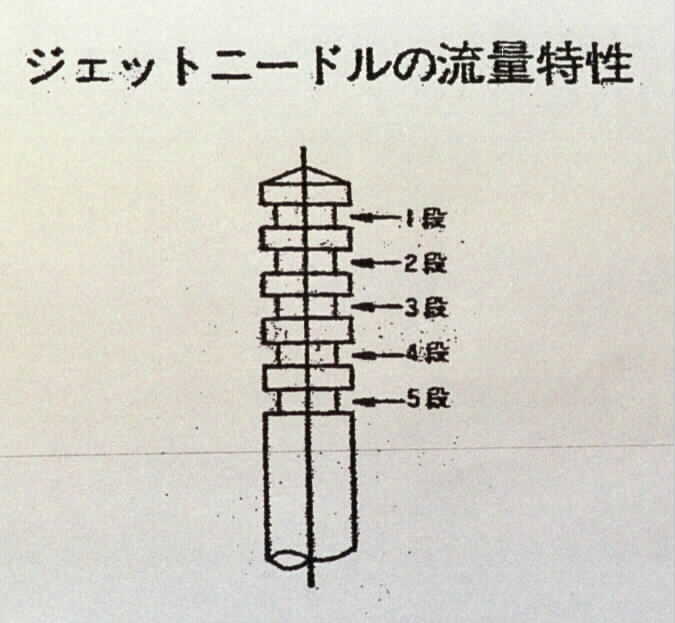

★スロットルのニードル位置について

以前、初めてR27を整備した時にテストランのため近所をひとまわりしてくるとエンジンはチンチン、スロットルを開けるとノッキングして面白くない。

250だからこんなものかな、とも思いましたがニードル位置を1段上げてもう一回り、

今度はどうでしょういくらまわしてもノッキングは起きませんしチンチンにもなりません。

以前、初めてR27を整備した時にテストランのため近所をひとまわりしてくるとエンジンはチンチン、スロットルを開けるとノッキングして面白くない。

250だからこんなものかな、とも思いましたがニードル位置を1段上げてもう一回り、

今度はどうでしょういくらまわしてもノッキングは起きませんしチンチンにもなりません。

ニードルのクリップ位置一段だけでこんなにも変わるものかと驚いたことがあります。 ガスが薄いと熱が蓄積されてオーバーヒートにつながります。

スロットルを開けるとノッキングが起きる時はニードル位置をひとつ上げてみてはいかがでしょうか?

ただ、上げすぎるとエンジンのピックアップが悪くなります。

◎ 規定ジェット類装着の場合のニードルポジション

R50/R60 3段

R50S/R69S 2段

★高速巡航中に発生

以前4万円で買ったCB350Fで京葉道を100+Km/Hで巡航中、突如パワーダウン、だましだまし帰宅して調べてみると

中央左右どちらかのプラグが緩んでいて電極が溶けていた。 幸いプラグ交換だけで修理完了。

ホンダのこの手の4気筒車は中央のプラグが奥まっていてまたフレームと干渉してプラグ交換が非常にやりにくい。

事実マグネットでプラグ穴近辺を探ってみるとプラグのガスケットが2枚ぐらい出てきたり、プラグホールのネジ山が怪しくなっていたりします。

さてプラグの電極が溶けた原因はプラグがシリンダーヘッドに密着していない(プラグが緩んでいるので)ためにプラグの熱がシリンダーに

逃げることができず温度が上がったためでした。 プラグが緩んでいると(ネジ山が怪しくなっていても)熱が逃げずプラグは焼け気味になります。

またネジ山から二次エアーを吸い易いのでなお更です。 プラグホールをヘリサート修正していたり、

修正スリーブが入っていたりすると左右の焼け具合が変わると思います。 広告で燃費向上、

出力アップの特殊プラグガスケットが出ていましたが現在もあるのでしょうか?

★ロングリーチタイププラグを使用

★ロングリーチタイププラグを使用

旧タイプは外観にあまり変化がないようで細かいところでいろいろと設計変更されています。

後期モデルの中にはそれまでのショートリーチタイプのプラグからロングタイプに代わっている物があります。

見分けかたはプラグホール横に“LK”とマークされています。 ドイツ語でLANGE KERZE ランゲ・ケルツェのイニシャルです。

英語ではSPARK PLUG発火する栓で日本語と同じで点火栓ですがドイツ語ではZUENDKERZE チュントケルツェで発火するろうそくと表現します。

ドイツ語はなんでも単語をくっつけるのでスペルが非常に長くなります。 駅の案内板にはSTADTVERKEHRVERBINDUNGEN なんと24字です。

意味は市内交通接続網です。 漢字(中国語)のありがたさが判ります。

★電流リークについて

★電流リークについて

私が20歳頃乗っていたR75/5サイドカーがある時から高速で80Km/Hしか出なくなりました。

80までは何の問題もなく加速するのですが80丁度で頭打ちになって、何をやってもそれ以上出ませんでした。

キャブから点火時期、エアークリーナーまで当時考えられるすべてのことをやってみましたがさっぱり判らず諦めていました。

ある時、何気なくポイントに入っているケーブルを抜いてみると潰れた跡がありました。

交換したらなにごともなかったように最高速がでるようになりました。

原因はフレームダウンチューブにサイドカーアタッチメントが付いていてオカメ、電装カバーが斜めからしか付けられずケーブルがずれて潰れたようです。

悪いことにケーブルがラバーブーツで覆われているので見えなかったので3ヶ月もかかってしまった。

配線被覆にダメージがあったため電流が一定以上になるとポイントに行かずクランクケースに逃げていました。

(ショート) 旧タイプもオカメを閉める際には充分注意して作業してください。 配線の溶けた跡のある物を良く見ます。

チェックの仕方はオカメのナットを仮締めした時に拳骨でオカメをたたきカチンと音がすればOKです。

★リークその2

かなり前にテレビ番組でみたことです。

(雑誌だったかも) 8時間耐久の前座の4耐で優勝候補の筆頭のモリワキチームがエンジン不調でタイムが出ずメカニックはありとあらゆる

パーツを交換するが一向に良くならず万事窮す、予選落ち確実な状況へ、タイムアタック終了寸前、最後にまたプラグを交換しようとタンクを外して、

ふとヘッドカバーを見ると何やら細かなキズが付いている。 プラグコードからリークしてシリンダーヘッドに逃げていたのでした。

無負荷のレーシング(空吹かし)では問題無くても負荷がかかるとリークします。 コードをスペアーと交換したらトップクラスのタイムが出て予選通過、

本番でも楽々優勝しました。 プロフェッショナルチームでも時間に追われるとこんなこともあるのかと思いました。

原因不明の不調のいくつかは電気関係によります。 格言 電気はより楽な方へ楽な方へ流れる ー ある種の怠け者です。

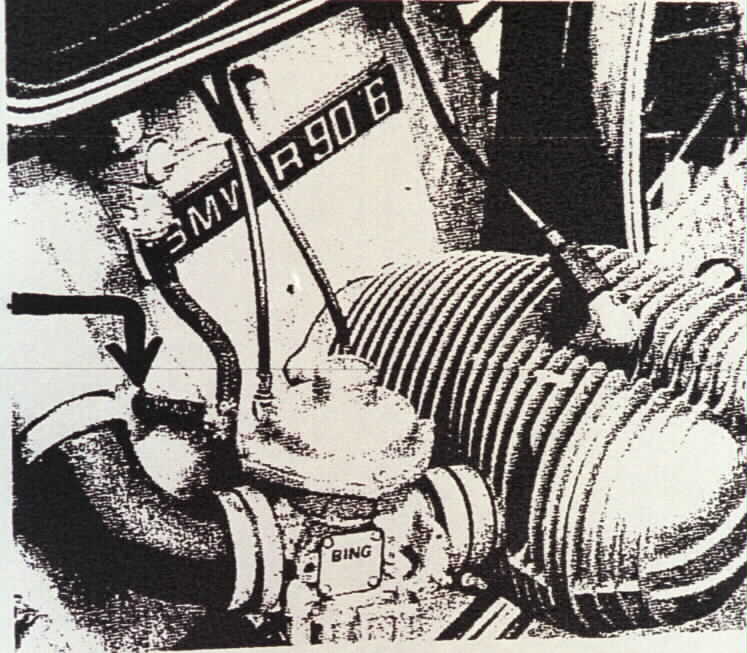

★R65LSの場合

★R65LSの場合

先日お見えのお客さんとの話しの中で100Km以上で巡航していると右シリンダーだけパワーが無くなるとのこと、ガス欠のようだ。

以前新車から乗っていたR65も同じ症状が出たとのこと。 そこでクリメカは過去の実例から推測してついに原因を探し当てました。

R65の場合燃料コックは左側のみです。 もちろん分岐しているので本来ガス欠になるはずはありません。

しかしエンジンが高温になると燃料チューブが温度で柔らかくなり屈曲部分内部が潰れ状況により半分以下の燃料流通量になります。

一般道の渋滞などではガソリン消費量が少ないので症状は出ませんが高回転では供給不足になりガス欠症状がでます。

対策はホースの取りまわし変更、L字型のコネクター接続などで簡単に解決します。

再現性が乏しい(メカニックが乗ってみてもなかなか症状が出ない)ので原因不明になりやすい故障の一つです。

クリメカは過去にラバーホースに関係するトラブルを何度か経験していたので解決できました。

★メッキによる困ったトラブル

本来光っている部分がきちんと光っていると気持ちがよい物です。 マフラー、エキパイ、ハンドル、ミラーなどは新品に交換すればよいのですが

特殊なボルト、アクスルシャフト、ハンドルポストなどは新品が入手できなかったり非常に高価なものなので再メッキをしている物が多く見うけられます。

メッキ業者に特に指示をしないでクロムメッキを依頼するとそのまま電極を付けてメッキしてしまいます。

クロムメッキは厚くつくのでベアリングやナットが取付けられなくなり使用不能に陥ります。

またメッキ後の寸法を出す為にあらかじめベアリングが入る場所をグラインダーやサンダーで削ってしまういいかげんな業者もいます。

もし再メッキをお考えなら細かな寸法指示と誠実で高い技術を持った業者を探し依頼することをお勧めします。

★あるバイク屋さんの見解

先日来店されたバイク屋さんとBMWについて雑談していた時のこと、一台の旧タイプがハンドルぶれを起し、

シャーシ廻りのすべてのベアリングを交換し、タイヤを交換したり、考えられることをすべてしても直らなかったそうです。

そこでもう一台の旧タイプのフロントホイールを付けてみたらピタリとハンドルぶれが止まったそうです。

そこで、そのバイク屋さんはハンドルぶれは装着されていた古いタイプのハブ(初期タイプのスポーク角度が浅いもの)

が強度不足でハンドルぶれを誘発すると結論づけました。 私は経験していないのでコメントできませんが、

タイヤの選択だけで簡単に解決することもよくあります。

友人より聞いた話、むかしドイツのライカ社が軍の依頼で真空パック入りのライカを大量に納入したそうです。

現在でもコレクターズアイテムになっていて流通しているとのこと。

さて、そんなライカを買った人は封を開けると価値がなくなるので撮影するはもちろんできません。

そこで時々パックの上からやさしく撫でて楽しんでいるということです。

楽しみかたはもちろん、いろいろあっていいのですが、あなたはBMWとどのように楽しんでいますか?

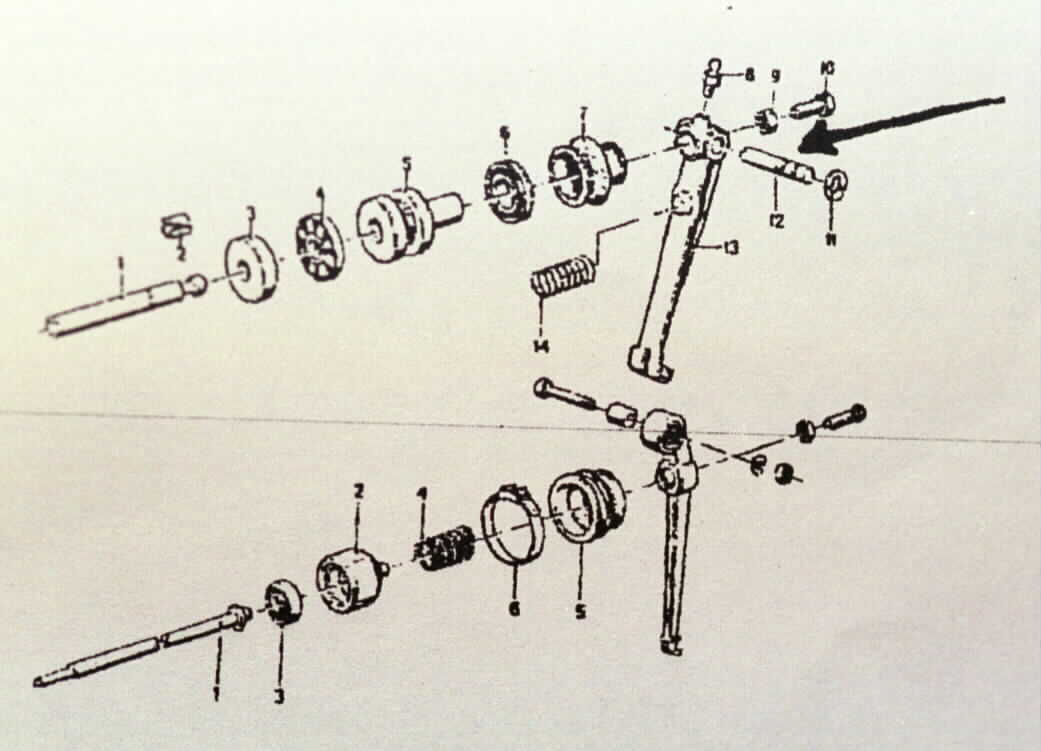

★クラッチレリーズ部のピンの摩耗

★クラッチレリーズ部のピンの摩耗

修理で預かったR69Sを試運転していてクラッチの遊びが変わることに気づいた。

調べてみたらレリーズ部にあるピンが摩耗していて作動するたびに回転して不都合を起していました。

新品に交換してOKでした。 走り込んだバイクはここのピンやリアブレーキのリンケージ部のコの字のシャフトなど恐いぐらいに減っている物があります。

ご自分でメンテナンスしない方は出入りしているバイク屋さんに気づいたことは何でも指摘してくれるような関係になるよう心がけましょう。

何かあってからでは遅すぎます。

★オイルは減らないので補充の必要なし?

小学生の頃、近所の子供たちとよく野球ごっこをして遊びました。 当時少年の一番の楽しみは何といっても野球でした。

人数が集まらないので三角ベース(2塁を省く)をしたり。 それでも足らない時は透明ランナーがよく出現した物です。

そういったその場だけのルールだったのかバッターがチップしてそのボールが自分の体に当たって3歩歩いたら

そのバッターがアウトになるというのがありました。 中学校で野球部に入ってからもしばらく“3歩ルール”を信じていました。

最近お客さんから聞いた話です。 そのお客様の友人はR90Sを新車で購入しました。

誰からか“BMWのオイルは絶対減らないから補充する必要はない”と言われ90S氏は頭から信じ込んでいました。

友人達と軽井沢の奥の方へツーリングへ行った際に市街地でオイルランプが点いたり消えたりして仲間から指摘を受けても

“まったく問題無い”と突っぱねていました。 山道をかなり奥までいったところでエンストをおこして万事休す、

ところが90S氏はやおら車載工具でヘッドをはずしだしシリンダーをはずしピストンを見てはじめてオイルがなくなって焼き付いたと認めたそうです。

当たりはもう真っ暗でなんとか組み直して友人達のバイクからエンジンオイルを少しずつ抜き分けてもらってなんとか自宅までたどり着いたのでした。

ハンドブックにはオイルの消費量も載っています。 大排気量の2気筒者はマルチよりオイルの消費が多くなっています。

出かける前にはオイルの量を点検しましょう。

★文字盤外周のインジケータについて

旧タイプのメーターの外周には青色の線がマークされています。 これは各ギアーのリミット速度を表した物です。

ブルーライン1本ならローギアー限界速度です。 即ちこのラインを目印にすればタコメーターは取りたてて必要としません。

白バイを身近に見た方ならご存知でしょうが追跡用のメーターが付いているためタコメーターが付きません。

速度計の中に各ギアーの限界速度がマークされています。 シフトダウンにも役立ちますので有効に使いましょう。

★燃料コックを交換する際のポイント

ドイツの雑誌に面白いことが出ていました。 旧タイプに新しいガソリンコックを付けるとレバーが長いために予備にするとタンクに当たってしまいます。

レバーを削ってあるものもよく見ます。 ガスケットリングを2枚入れればこの問題は簡単に解決します。

★乾式単盤クラッチの引き摺り

BMWのクラッチは自動車と同じ乾式単盤式です。 本来、引き摺りなど起こりそうにありません。

しかし長く乗っているとニュートラルがでにくい、ローに入れる際にショックが大きいなど発生することがあります。

ギアボックスのメインシャフトが摩耗しています。 クラッチを換えた際に起こることもあります。

シャフトのスプライン(縦溝)に段付き摩耗が起こりクラッチ盤がスムーズに動かなくなり引き摺ります。

修理方法は根本的には新品のメインシャフトを入れるしかありませんが、部品が高価でギアボックスも分解しなければなりません。

応急的には段付き摩耗部を丹念に磨き段付きをなくせば引き摺りはとりあえず解決します。

★ローマ軍とビール

“世界の道はローマに通ず” と言われていますがなぜローマ軍は広いヨーロッパを征服できたのでしょうか。

ひとつには前述のことわざにもなっている道路網の整備です。 どんな辺境で騒乱が起こっても軍隊が短期間で遠征でき紛争を鎮圧できる事です。

陰に隠れていますがもうひとつ大きな要員があります。 軍隊を動員した場合は食料と飲料水がネックになります。

食料は現地で調達出来そうですが、大量の水はまず調達不可能です。 昨今のO−157騒動でも判るように飲料水は軍の運命線です。

汚染された水を飲めば全軍活動不能に陥ります。 ローマ軍が健康で活動できたのはビールのおかげです。

ビールは麦100%ではなく麦芽100%です。 米や麦の穀物は保存が利き運搬可能です。

行軍と一緒に麦を運び必要分だけ室で水をかけ芽を出させます。 この芽が糖分で醗酵します。

川の水や池の水をそのまま飲めば病気になりますが麦芽を入れ醗酵させればバイキンや不純物は醗酵の過程で沈殿します。

アルコール分が残っているうちは飲料OKです。 戦後日本の水道制度と同じで残留塩素があれば菌の繁殖がないのと同じかもしれません。

そういえば学校のプールの時間に先生が試験管の水の色を調べていたのを思い出します。

ドイツではビールとワインは酒の仲間に入れていないようで税金が安いせいか、ビールなどは同じ量のコーラやファンタよりも安いぐらいです。

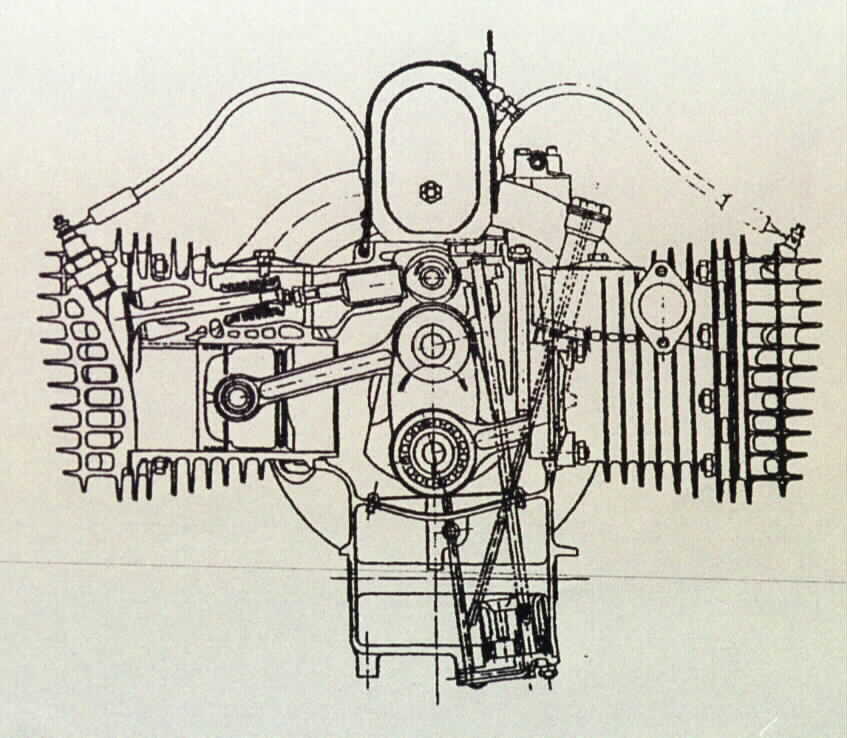

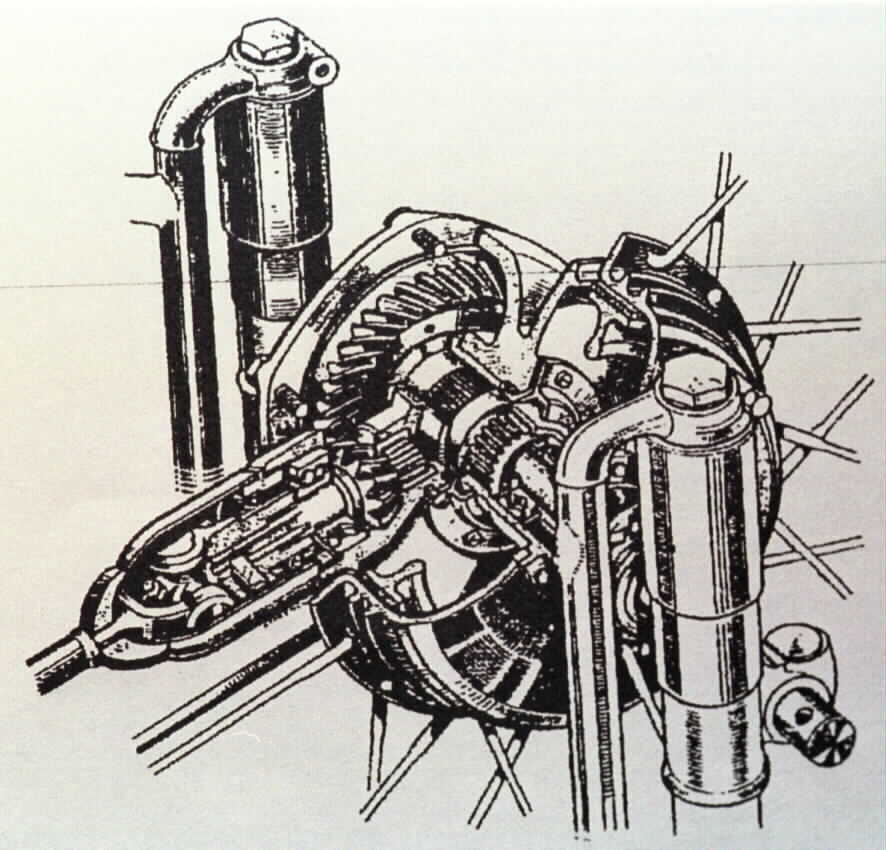

★アールズフォークモデル

★アールズフォークモデル

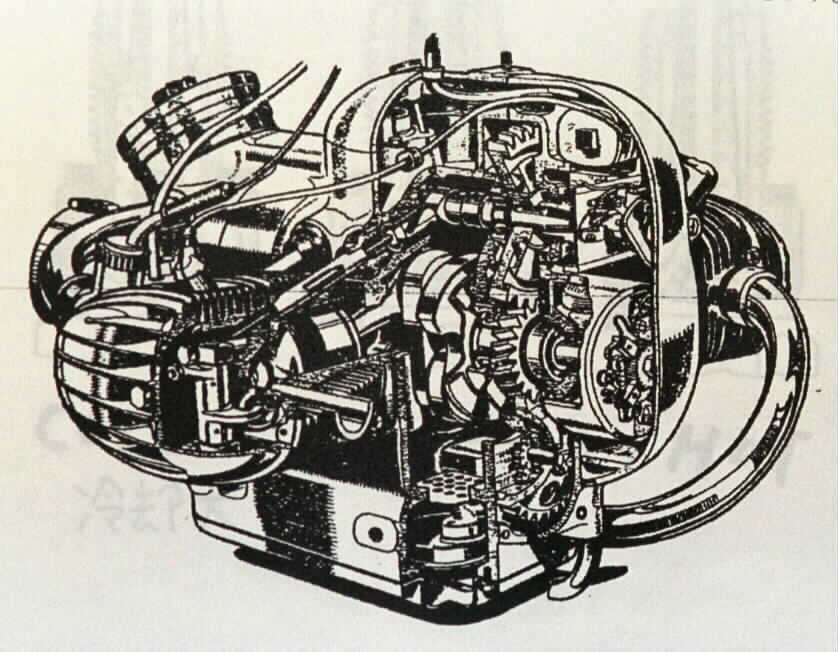

1955年に再びBMWモデルにめざましい改革が行われエンジンは発展し続けた。 それに伴いフレームも根本的に変更された。

所謂アールズフォークははじめレーサーで成功し、その後どのバイクメーカーもこのフォークを採用した。

つまりフロントフォークにスイングアームを取付けた。 アールズを組立てる際には最大限の注意が必要であった。

そのことは当時多くのメーカーがこのフォークで失敗したことで証明された。

製造する側から見ればアールズフォークはコストがかかりすぎるものでテレスコフォークのように必ずしも必要な物ではなかった。

たしかにテレスコフォークは正確で非常に長いボーリング作業を必要とし、非常に高額な設備投資を要求された。

それに反してアールズフォークは一対の曲げられたパイプから成り立っていてどのようなサスペンションも取付けることが出来た。

このサスによって製造者は自らこの問題に取り組む必要がなくなった。

それらはそれ専門のメーカーから調達されダンパーとスプリングはいわゆる“フェーダーバイン”(ばねの脚)としてひとつに組込まれた。

たしかにこのサスペンションは少なからずの罪があった。

これらのフロントフォークはいたるところでメーカーのモラルに対して不評を招いているだけではなかった。

特にいくつかのメーカーについては強い疑惑を招いた。

新しい機構を取り入れる際のBMW流の安易な方法を用いないといういつものコンセプトによってこの新しい機構(アールズフォーク)が可能になった。

この前輪のスイングアームは徹底的に研究され1969年まで続けられた。

もちろんこれらのBMW流の製造理念によってそれ以前のテレスコよりもずいぶんと高い物になってしまった。

スイングアームの軸受けには二つのテーパーローラーベアリングが使われている。

サイドカーユースを考慮に入れレートの違うスプリングを用意していた。 それだけではなくスイングピポッド位置を変更できるようにさえなっていた。

これらの浪費はただしく理解された。 他のメーカーはこの位置に単純にサイレントブロックと呼ばれるゴムブッシュを使用したり、

軸受け部分にせいぜいブロンズのブッシュを使うに止まった。

リアのスイングアームサスペンションはNSUマックス以来一般化していて構造的に見ても何も悪い所はなかった。

同様のサスペンションや駆動系の構造を想定しても異論の余地がないほど完成されていたものでした。

新しいBMWはスイングアーム部にテーパーローラーベアリングを採用した。 したがって注意深いシーリングが必要とされた。

しかし通常の使用条件下ではクリアランス(あそび)ゼロの状態がいつまでも保証された。 もちろんフレームの変更も行われた。

この横に伸ばされたドライブシャフトは以前のモデルとは違った場所にジョイント部ができた。

古いプランジャータイプのジョイントは所謂デフ部に一箇所、二つ目はギアボックス後部にあった。

前部は繊維強化のラバープレート(ハーディーシャイベ)が使われている。

一方後部には十字継手(カルダンゲレンク=英語でユニバーサルジョイント=日本語で自在継手)が使われている。

アールズモデルでは一箇所のみジョイント部がある。 ワイドなサスストロークのためプロペラシャフト前部に十字継手が使われている。

これは高い追従性を特別に考慮されたものだった。

サス作動によるセンターのずれ(スイングアームのセンターは十字継手の少し後方)とシャフト長さの変化を考慮して設計されたシャフトドライブ機構です。

・・・・ うーん、頭が痛くなってきたので、この先は次ぎの機会に ・・・・

[Top]

[Next]